コミュニケーションカテゴリー記事の一覧です

2022年1月30日

安宅の関・安宅住吉神社~「判官びいき」と”しきたりと礼儀作法”のコミュニケーション

歌舞伎の『勧進帳』や能《安宅》でよく知られる、源義経一行の逃避行のひとつの場面、安宅の関での富樫との攻防。義経を守らんと機転を利かせ、ないはずの勧進帳を高らかに読み上げる武蔵坊弁慶の姿と、義経と弁慶との主従の絆の深さが中心に描かれ、人々の感動を誘います。

もととなったストーリーは『義経記』という南北朝時代から室町時代に成立したとされる物語で、作者は不明です。しかしその前にすでに人々に知られていた『平家物語』に、少なからず影響を受けて書かれたものと言われています。

また、「判官」と呼ばれていた義経が由来となった「判官びいき」という言葉は、辞典によると「悲劇的英雄、判官源義経に同情する気持ち。転じて、弱者・敗者に同情し声援する感情をいう」とあります。

いまの若い皆さんのなかには、身近にこの言葉を聞いたり使ったりすることはなくても、「弱者・敗者に同情し声援する感情」には誰しも心当たりがあると思います。

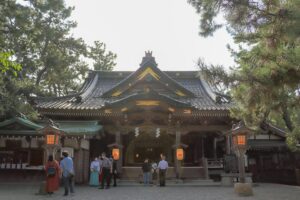

さて、源頼朝の異母弟である義経が、現代まで受け継がれる悲劇的英雄としてイメージされるようになるまでには、いくつかの要因が重なり合っています。物語の舞台となった安宅の関と安宅神社の写真とともに楽しんでいただければと思います。

『平家物語』は目で読む≠耳で聞きイメージする

「祇園精舎の鐘の音 諸行無常の響きあり」と有名な冒頭で始まり、平家一門の隆盛と凋落を語る『平家物語』。はじめから文字で書かれたものではなく、琵琶法師という盲目の琵琶弾きによる弾き語りの作品です。

あぁ言われてみれば、と思った方もいるかもしれません。中学生のころ、学校の国語の授業で、「祇園精舎の鐘の音」からのフレーズの暗唱テストがあった人も多いでしょう。「なんでこんなの覚えなくちゃいけないんだー!」と文句を言いつつ、いざ暗唱できるようになると、言葉の七五調のリズムや対句の気持ちよさが楽しく感じられるものです。

そう、この物語は耳で聞き、平清盛をはじめとする平家一門の活躍や悲しみの場面を聴き手がイメージしてこそ成立します。聴き手側それぞれがイメージし、それに感情移入することができるのは、いまのラジオドラマの良さと重なる部分がありますね。一の谷の戦いの鵯越の逆落とし、壇ノ浦の戦いで義経が見せた八艘飛び。「戦の天才」と評価される義経がドラマチックに描かれます。

当時、目で文字として読む書物であれば、広く庶民に『平家物語』も義経も知られることがなかったでしょう。聴く物語であったのが、義経ファンを作り、判官びいきという言葉を根付かせたと言えます。

源氏の御曹司でありながら「平家側」で育った義経の生い立ち

義経の父は源氏の棟梁である源義朝で、母は庶民の娘であった義朝の愛妾常盤です。保元の乱で義朝が京から敗走したとき、義経はまだ物心のつかない赤ちゃんでした。常盤は源氏方の負け戦に窮地に追い込まれ、平清盛のもとに、義経を含む三人の男子を連れて出頭します。

美しい常盤は清盛の妾となって女子をもうけたのち、公家の一条長成に嫁ぐことになるのですが、義経はその流れの中で、父から源氏の男子としてのしきたりや振る舞いを学ぶこともなく、嫡子の頼朝と交流することもなく、うまく源氏の礼儀作法も身につけることができなかったとされています。

こうして義経は、11歳で鞍馬寺に預けられるまでは、源氏どころか平家の膝元でさまざまな人間模様を見聞きする結果となりました。数年後、僧にはなりたくないと鞍馬寺を出て、奥州平泉の藤原秀衡を頼り、頼朝と対立することになっていきます。

コミュニケーション不良は共通認識が「共通」でなくなったときに起こる

頼朝が、母が違うとはいえ弟である義経に不信を持ったことについて、なんとひどい、戦上手な義経なのに、兄に拒絶されて自害に追い込まれるなんてかわいそうだ、という見方もあります。

ただ、さまざまな歴史家が指摘していますが、とくに源平の戦いの中で、義経が兄を軽んじる行動を重ねてしまったことは確かです。義経は戦の現場で強さを発揮しましたが、離れた地にいる頼朝に対して、しっかりとコミュニケーションを取ろうとせず、頼朝からの命令に従わないこともありました。

コミュニケーション不良というのは、つきつめると、大事なことを報告・連絡・相談しないときと、「こんなことは言わなくても分かるだろう」といって、話す以前の共通認識が食い違ったときに起こります。

こう考えてみると、コミュニケーションにおいて重要なのは、若い人たちがこだわりがちな”正しい言葉遣い”というわけではないことに気づきます。「相手がなぜこのように自分に言ってくるのだろうか」と思いをめぐらせてみたり、「相手が求める自分からの行動はなんだろうか」と相手に確認してみると、余計な緊張や萎縮なしにスムーズに意思疎通ができるでしょう。

言葉だけでは解決しない、各自身につけた行動である「しきたりや礼儀作法」も、相手との関係を良好にも不良にもするものです。義経は、幼い頃に育った環境や事情で、源氏の男子が当然知っているべき「当たり前のしきたりや礼儀作法」を知ることがありませんでした。一方頼朝も、義経にそれを教え諭す機会と余裕もないままに、対立を深めてしまいました。

現代を生きる私たちもみな、育った環境や「こうあるべき」という感覚は、人それぞれ違います。人生の年代のステージにおいて、その環境と感覚が違う人同士が出会い、ともに過ごして切磋琢磨して、しかるべきタイミングで別れていきます。

もちろん「判官びいき」は、義経に端を発し、すばらしい物語によって語り継がれてきた、大切な日本人の心を示すものです。でもだからこそ、歴史上の人物としての義経が実際にどのように生きたのかを知り、さまざまな側面からものを考える視点を持ってみると、よりその「心」が分かるてしょう。